Warehouse tugger train systems – improve your intralogistics

The industrial production in today’s world is reliant on perfectly coordinated processes. The internal flow of materials in production has therefore become a vital economic factor. The tugger train is an elementary building block for lean and flexible intralogistics.

What is a tugger train?

According to its definition, a tugger train is used in warehouse logistics for material supply to the diverse sections of a production plant. This transportation vehicle, also known as electric tugs, consists of a tractor unit and one or more tugger train carts, which carry load units.

Tugger train systems serve as an internal means of transportation for the horizontal and land-based transport of material from the warehouse to the production site. Due to the strongly cyclical and often intermittent supply, it is possible to transport small batches efficiently and to reduce the transport volume by bundling individual transports. A tugger train system enables companies to have a more central and transparent control of their own intralogistics. To ensure that tugger trains can be used properly, it is necessary to have in place plannable and standardized internal logistics processes.

How do tugger train systems work?

The transported goods are usually picked up by the electric tug at the source, also known as “supermarket”, using load carriers (e.g. trolleys). The tugger train follows a defined route and transports material to the defined delivery station, the so-called sink (drop-off point). Several sinks can be approached on the route during one execution run in this way. At the same time, the warehouse tugger train can pick up the empties, ensuring that the supply and removal is in line with the demand. The presence of multiple load carriers and thus multiple storage bins per tugger train makes it possible to transport a greater number of goods and to approach multiple sinks along the same route. Special processes exist in many plants such as parking trailers on a buffer zone after loading. The loading and unloading process and the execution can be performed manually by the driver or automated, depending on the tugger train type and model.

Fields of application of a tugger train

The main application of tugger trains is the land-based transport of stored goods to the production site. distances. Tugger trains can be used both indoors and outdoors. A tugger train is suited particularly well for the transportation of Euro containers, also called KLT boxes (from German: Kleinladungsträger, “small load carrier”), in intralogistics, as well as for the picking of goods. In addition, tugger trains also handle the removal of packaged goods in the form of GLTs (from German: Großladungsträger, “large load carriers”) from the production site and are used not only for supply and transfer but also for systematic disposal. With a tugger train, goods can be collected at multiple pick-up points and brought to the requested destinations.

In this way, transport tasks can be executed efficiently. Using warehouse tugger trains makes sense, especially when transport tasks have to be carried out regularly and/or over longer distance.

Tugger train systems are primarily used in manufacturing logistics where production lines have to be constantly supplied with material, but also in the non-manufacturing sector.

According to a 2017 study by the Technical University of Munich, tugger train systems are used in 63% of all companies in the automotive and vehicle manufacturing sectors, followed by 11% in both the electrical and mechanical engineering sectors, as well as in mechanical and plant engineering. Outside of these industries, however, there is an increasing trend towards tugger trains in the manufacturing industry since the potential that tugger trains would offer here has not yet been exhausted. This indicates that the desire for process optimization is also growing within these industries.

Types of warehouse tugger trains

The main differences between tugger trains refer to the trailer types, with the concepts differing mainly in the way the load is transported. The different electric tug concepts are:

- When the load is loaded directly onto the trailer, it is called the trailer concept. The trailer concept is based on a simple setup. The load or the load carrier is loaded directly onto the trailers. The trailer concept is a popular variant due to its relatively simple commissioning and low purchase costs. The purchase decision should be made with long-term application and process development in mind. The main advantages of this system are the simple installation, as well as the fact that small load carriers are transported individually. However, this concept also bears some disadvantages for example because individual trailers are often decoupled from the train and parked directly on the track. This is done to prevent another vehicle from being needed at the sink to unload the tugger train. Aside from that, the handling is inflexible and the unloading process at the conveyor belt is time consuming. In the long term, the trailer concept incurs higher costs than the push concept.

- With the push concept, the load carrier is placed on a manual push trolley and pushed into the trailer. The goods are loaded and unloaded on one or both sides, depending on the trailer used. From a strategic perspective, the push concept offers the advantages that loading and unloading is uncomplicated, various foundations are available and, above all, in combination with a digital control system, also called digital guidance system, a high degree of automation, even fully autonomous tugger trains, can be achieved. The disadvantages are the higher noise level, worse driving characteristics and a higher risk of wear and accidents.

- If the load carriers are pushed sideways onto the trailer with manual trolleys via an assembled ramp, this is referred to as the taxi concept. In this case the trolleys can be loaded from both sides. The trolleys can be loaded from both sides. From the perspective of process development, the taxi concept stands between the trailer and push concept. The main advantages of the taxi concept is that it can be loaded from both sides. The disadvantages are the high physical force required during loading.

Tugger train control

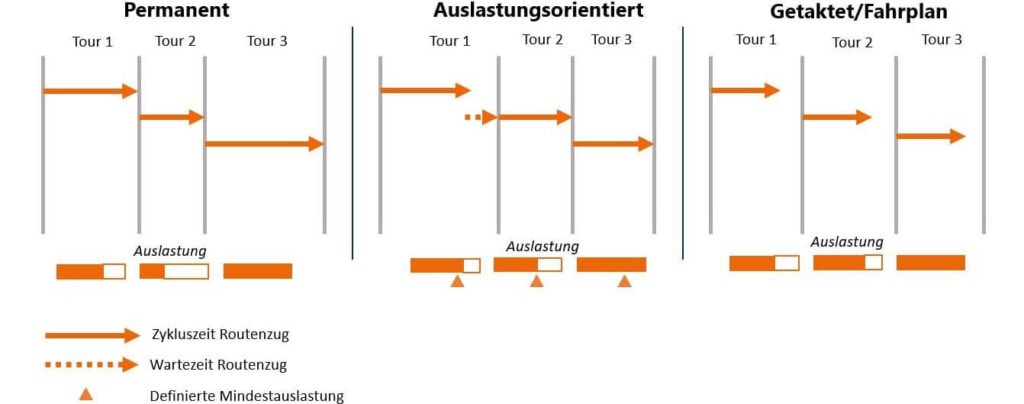

In practical application, three types of tugger train control are used:

- If the next tour starts directly after the end of a route, this is called a permanent tugger train control.

- In contrast, tugger train systems with a workload-based control (with a time limit) will trigger the next tour only after a defined maximum load has been reached or when a maximum amount of time has elapsed between the last and the current tour.

- With a clocked control, the departure of the tugger trains takes place at predefined times according to a schedule.

As a result, the waiting times in the tugger train cycle and the utilization of the electric tugs are dependent on the selected form of control. This means that important parameters of tugger train systems, such as resource requirements, are also determined by the selected tugger train control system.

Route planning

Static route planning

At present, tugger train systems are often planned on the basis of average transport requirements and the corresponding routes and departure times of the tugger trains are set for the long term. These are therefore referred to as static routes. Fluctuating transport requirements mean that when static routes with fixed routes and travel times are planned, either less or more material must always be transported than was specified during planning based on the assumption of constant requirements. If demand peaks at certain times, you have to expect a delay in supplying the assembly line with the material or set time-consuming and expensive special transports. In order to prevent delays in delivery or special transports, additional capacities can be scheduled. This, however, leads to the tugger train system not being fully utilized during periods of low transport volume, and the system cannot be operated efficiently. Another challenge is that the transport changes that can be expected in the longer term require a great deal of planning. For example, it is necessary to regularly assess whether and how transportation requirements will change. Additionally, manual reviews must be conducted to determine if routes and schedules need to be rescheduled due to these changes. Last but not least, adjustments must be implemented and communicated in the practical application. The static route works like a bus route with a predefined, fixed route.

Dynamic route planning

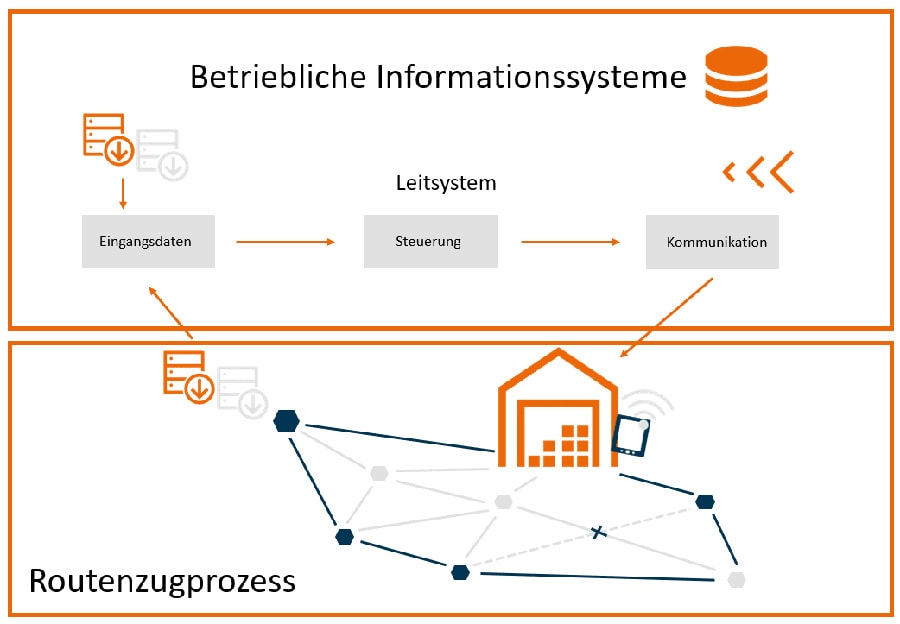

One approach to dealing with fluctuating transportation requirements is the dynamic route planning. The dynamic control of tugger train systems enables greater flexibility through variable routes and the handling of two-sided loads. Based on the current transport tasks and taking into account the respective status of the warehouse tugger train, routes, departure times and the allocation of resources are determined dynamically during operation.

For this purpose, the transport guidance system will map the loading of the tugger train trailers with containers, reserves the trailer types with their respective loading capacities and assigns them to the respective route. Algorithms for dynamic route finding are currently being developed for the implementation of dynamically controlled route planning systems. Besides practical control algorithms, however, the technical and organizational design of dynamic route planning systems must also be considered.

Autonomous tugger trains – the tugger train 4.0

There are manually controlled, partially automated and fully autonomous tugger trains. The trend is toward automated tugger trains all the way to completely autonomous tugger trains. The goal is to occupy the human resource with mundane tasks as little as possible. The four automation stages are:

- Manual control and manual load handling (no automation)

- Automated driving and manual load handling

- Manual driving and automated load handling

- Automated driving and automated load handling (full automation)

The advantages of autonomous tugger trains are evident: Productivity is increased significantly, manual activities are reduced and the physical strain on employees is therefore reduced. Furthermore, automated processes ensure greater safety within the manufacturing logistics. This paves the way for a permanent and long-term reduction in costs.

Yet, until there is a completely autonomous tugger train, we will mainly see a combination of different systems, so-called hybrid systems. For example, many production facilities have a comparatively long route from the warehouse to the production hall. The driver often has nothing more to do here than simply drive straight ahead. In a hybrid intralogistics system, the tugger train travels this distance fully automatically; a human is then needed only at the entrance to the assembly hall where he has to drive the tugger train to the end points and also perform the load change there. With small load carriers, full automation becomes difficult with the tugger train 4.0, which is a hybrid concept is pursued here.

What is milk run?

Tugger trains operating according to the classic Milkrun concept follow a fixed route with fixed loading and unloading points. The goods to be loaded at the station are based on the empties from the previous run. This is similar to a dairy farmer who only delivers milk when there is an empty milk bottle on the customer’s doorstep. Modern tugger train software optimizes the just-in-time route in a way that only those loading and unloading points are approached for which a transport task is available.

Tugger trains in lean-logistics

Lean logistics uses classic Lean methods and applies them to the optimization of logistics processes, for example by omitting unnecessary action steps. The introduction of a warehouse tugger train system is an essential aspect of Lean implementation, for which the entire material flow is analyzed.

- Variantsand quantities of load carriers, i.e. which types of load carriers are currently in use, where they are moved to and which goods are transported with which size and weight.

- Source-sink ratio: here it is examined which source is getting supplied how often and what quantity of goods is transported in a given period. From this it can be deduced, for example, that for goods for which there is greater demand, larger transport containers would be appropriate for use on the tugger train.

- The covered distance between the individual stations or between goods receipt and production is the decisive indicator for determining the most suitable tugger train system for the transportation of goods.

The information obtained in this way is crucial for the planning and implementation of a tugger train solution and therefore for the selection of adequate trolleys and containers. The implementation of Lean essentially is a process change and it does make sense to introduce it in several steps.

- Requirement identification: The first step is to realize that Lean logistics is required.

- Assessment of the current situation: In the next step, the current processes are examined for various aspects.

- Revision of objectives: It is essential to align the goals of the company with the goals of Lean management.

- Concept development: A joint Lean concept is then being developed.

- Definition of the target situation: The desired ideal situation is worked out as a guideline prior to concept development. A time and action plan to achieve the goal is being developed.

- Tugger train introduction: The transition from forklifts to tugger trains is carried out for individual transport routes in pilot projects.

- Lean as a corporate philosophy: The Lean concept is passed on throughout the entire company and continuously expanded.

Advantages of a tugger train system

- Compared to the forklift, the tugger train avoids unnecessary trips to the warehouse, reduces the internal traffic volume as several load carriers are transported per run and lowers costs due to the higher productivity.

- Fewer vehicles of course also mean less environmental impact. Moreover, since the tugger trains are mostly electrically powered, they do not generate any direct exhaust emissions.

- Additionally, a more individual customization of load carriers to the goods to be transported is possible with tugger trains.

- Due to fixed routes, tugger trains are the safest solution for intralogistic flows of goods, as they lead to fewer traffic obstructions and bear a lower risk of accidents.

- The use of a tugger train also increases process reliability, as the material supply is determined consistently and synchronously by the production cycle. Process reliability means creating a process that is as simple and repeatable as possible, that easily detects errors and functions reliably. The predefined setting specifies certain time characteristics for the delivery of the material to the picked items locations. This therefore determines the number of runs and the run duration of the tugger trains.

- Another advantage of tugger trains is that they can be loaded and unloaded from the side, which means that less space is required compared to forklifts, which stand at right angles to the lane when loading goods.

Disadvantages of tugger trains

- The biggest disadvantage of a tugger train is less flexibility in terms of the route to be traveled.

- There is also a dependency of several receivers on one tugger train. In addition, vertical or backward movements are not possible with a conventional tugger train.

- There are also limitations in the maximum slope that a tugger train can handle.

Summary

Tugger train systems are a future-oriented means of transportation in intralogistics. A tugger train consists of a towing truck and one or more trailers that transports goods from one position to another in the warehouse. The means of transport, also known as electric tugs, are suitable for transporting both small and large load carriers. Warehouse Tugger trains can be distinguished mainly by the type of their trailers. There are trailer concepts in which the goods are loaded directly onto the trailer. This makes getting started with the implementation of a tugger train concept quickly, but is inflexible and cost-intensive in the long run. The push and taxi concepts, in which the load carriers are pushed onto the trailer, are more complex setups but are strategically more advisable and more flexible in the long term. Tugger trains are controlled either permanently, load-oriented or according to a schedule. Until now, the routes of electric tugs have mostly been planned statically, based on the average transport volumes. The trend, however, is toward dynamic route planning, in which the route is calculated flexibly according to the actual demand. In the future, there will be more and more fully automated, autonomous tugger trains, the so-called “Tugger Train 4.0”. This can significantly increase productivity and safety in intralogistics. But tugger trains offer considerable advantages even today. Intralogistics with tugger trains is more efficient and therefore more cost-effective, since more goods can be moved per run, as well as safer, as a result of the fixed routes.